マインドマップを伝えるようになって、はっきりした違いがわかります。

本をまとめることで出会ったマインドマップでしたが、

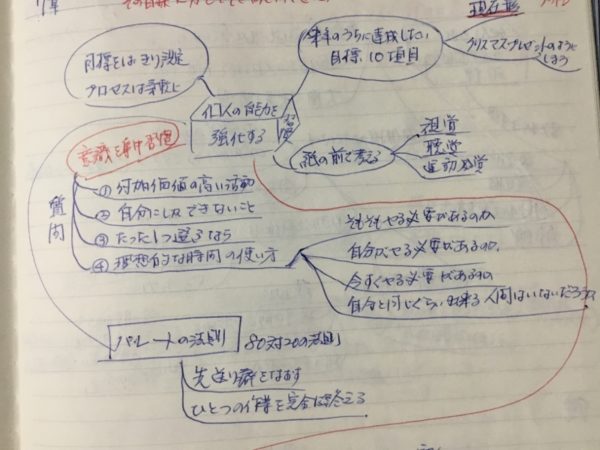

見よう見まねで描いたものは、こんな感じでした。

これでも、十分本の内容を知ることが出来、コンパクトになっています。

しかし、これは大きなミスを犯しています。

マインドマップの開発者のトニー・ブザン氏は、次のように伝えています。

キーワードを枝の上にかく

なんと、そのルールは守られていません。

.文章で書いている

.枝の下にも文字がある

.丸で囲った中に文章がある

今、これを見ると

まあ、なんと大胆なこと!

ですが、皆さんが目にされるマインドマップと称するものに

このようなものものがありませんか。

とっても残念です。

マインドマップのインストラクターとして

トニー・ブザンから直接学んだものとして

是非、シンプルだけれどもルールを活用することで

脳の働きが違ってくることをお伝えしたいと思っています。

型を学ぶこと。

それは、最初はぎこちないことだと思います。

一旦、型を身につければ、原点に戻ってくることが出来ます。

本来の型を習得することで、回り道をせずに

自由にマインドマップを活用することができます。

書籍から習得することも可能です。

ただ、疑問に思ったことを探し出すまでに

多少の時間がかかることでしょう。

それも学ぶ過程では、必要なことです。

ツールとして活用してもらう中で、

より相乗効果が出るように構成されているのが、

マインドマップ・プラクティショナー認定講座です。

是非、じっくり時間をとって学んでみてください。

本をまとめる『インプット』と

アイデアを出す『アウトプット』

その両方があるのが、マインドマップです。